Встреча с интересными людьми. Там только на Бога надежда есть…

Война – это всегда трагедия, оставляющая неизгладимые шрамы не только на теле, но и глубоко в душе. Для тех, кто прошёл через специальную военную операцию, возвращение к мирной жизни становится сложным и многогранным процессом. Это не просто физическое восстановление, это возвращение к себе, к нормальной жизни, к вере в будущее.

Помимо традиционных методов реабилитации, таких как медицинская и психологическая помощь, все большее значение приобретают альтернативные формы восстановления, направленные на исцеление души. Духовное восстановление – один из таких путей.

22 сентября глава района Ольга Абросимова, участник региональной кадровой программы «Герои Алтая» Андрей Зырянов, отец Исайя, сотрудники районной газеты с деловой поездкой посетили скит, где проходят реабилитацию участники СВО.

Мы узнали, что с ребятами работает психолог из Горно-Алтайского государственного университета Галина Лизунова. По ее словам, программа реабилитации разработана совместно с Министерством здравоохранения РА. И скит в Усть-Коксинском районе был выбран не случайно, здесь очень красиво, тихо, нет суеты.

– На это дело благословение дал сам владыка Макарий. В тиши лесов ребята отдыхают, работают, молятся в храме, посещают музеи, поднимались на шаре в небо, – говорит отец Исайя.

Далее читайте в номере.

Путешествие по Горному Алтаю. В подарок – путешествие по Телецкому

Незабываемые два дня на живописных берегах Телецкого озера провели 30 активных представителей родительского комитета Сугашской школы. Этот удивительный подарок стал возможен благодаря заслуженной победе в республиканском конкурсе «Родительских комитетов».

Под ласковыми лучами щедрого алтайского солнца, на комфортабельном теплоходе «Пионер Алтая», родители отправились в увлекательное путешествие по водной глади, которую многие называют жемчужиной Сибири. Мы смогли насладиться величественными пейзажами, вдохнуть чистейший горный воздух и, конечно же, посетить знаменитые водопады Чоодор и Корбу, чьи мощные каскады оставили поистине захватывающие впечатления.

Каждая минута этого путешествия была наполнена радостью, восторгом и ощущением полного единения с природой. Родители вернулись домой с неизгладимыми впечатлениями, морем положительных эмоций, зарядом бодрости и вдохновения, готовые с новыми силами продолжать свою важную работу.

От всего сердца выражаем благодарность Министерству образования Республики Алтай за предоставленную возможность! Благодаря вашей поддержке и инициативе, родительские комитеты получают признание и стимул для дальнейшей плодотворной деятельности, а такие поездки становятся настоящим праздником и наградой за наш труд.

Далее читайте в номере.

В курсе событий. Пожарным – новое здание

17 сентября, в день почитания иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», в Усть-Коксинском районе произошло событие, знаменующее собой новый этап в развитии пожарной безопасности. На месте будущей пожарной части №10 была торжественно заложена памятная капсула, символизирующая начало строительства современного и безопасного объекта для наших доблестных пожарных.

Здание, в котором ныне располагается пожарная часть №10, было построено в 1986 году и, к сожалению, признано аварийным. Ситуация получила новый импульс к развитию в 2024 году, когда районный центр посетил Глава Республики Алтай Андрей Турчак. В ходе визита было принято стратегическое решение о строительстве нового модульного здания, которое обеспечит пожарным современные и безопасные условия труда.

В этот знаменательный день, совпадающий с праздником Покрова Божией Матери, покровительницы пожарных служб, настоятель храма Покрова Божией Матери иерей Вадим Петровский провел молебен перед чудотворной иконой «Неопалимая Купина». На торжественной церемонии присутствовали представители власти и пожарной службы: глава Усть-Коксинского района Ольга Абросимова, начальник МЧС Республики Алтай Андрей Бурлаков, начальник пожарной службы Республики Алтай Юрий Леонтьев, а также начальник пожарной части №10 Роман Казанцев.

Отец Вадим окропил святой водой всех присутствующих и технику пожарной службы, благословляя их на добрые дела. Затем, переместившись на место будущего строительства, расположенное рядом с районной больницей, он отслужил молебен на начало доброго дела, освятив место закладки капсулы. В своей краткой проповеди иерей Вадим Петровский подчеркнул важность служения пожарных.

Далее читайте в номере.

Казачьи традиции. Бикатунский сторожевой форпост

18 сентября в Усть-Коксе состоялось торжественное открытие Бикатунского сторожевого форпоста.

Это важное событие произошло благодаря участию и победе в Фонде Президентских грантов Центра казачьей культуры под руководством казачьего атамана Владимира Романова. Открытие Бикатунского сторожевого форпоста – это не просто историческая реконструкция, это символ возрождения казачьих традиций, единения воинского духа и культурного наследия! Этот культурно-исторический комплекс не только представляет собой впечатляющую реконструкцию, но и является символом возрождения казачьих традиций, возрождения воинского духа и сохранения богатого культурного наследия, неразрывно связанного с самобытностью народов Алтая.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: атаман Усть-Коксинского станичного казачьего общества, хорунжий Владимир Сергеевич Романов, глава МО «Усть-Коксинский район» Ольга Матвеевна Абросимова, окормляющий иерей храма Покрова Божией Матери, отец Вадим Петровский, атаман «Алтайского республиканского отдельского казачьего общества» Сибирского войскового казачьего общества, участник специальной военной операции, казачий полковник Виктор Викторович Кукасов, заместитель начальника отдела ФСБ России по Усть-Коксинскому району Сергей Викторович Ямковой, Татьяна Борисовна Шестопалова, представитель Комитета по национальной политике Республики Алтай, а также партнёры проекта, благодаря которым эта мечта стала реальностью. Кульминацией торжественного открытия стало перерезание красной ленты, символизирующее официальное открытие Бикатунского форпоста. Конная группа казаков и юные кадеты, чеканящие шаг, добавили особую атмосферу и подчеркнули связь времен, продемонстрировав преемственность поколений и сохранение воинской традиции. Считается, что народная культура должна зародиться и вызреть на основе всей накопленной культуры и духовного опыта предков. В последние годы возрастает интерес к изучению фольклора, культуры и традиций казачества на Алтае. Именно поэтому сегодня возрожден и построен Бикатунский казачий форпост – и как место сбора и работы казаков, и как творческая площадка для обмена опытом, реализации научного, образовательного и творческого потенциалов казачества в целях патриотического воспитания молодежи и сохранения фольклорных традиций казачества.

Далее читайте в номере.

Чья планета? О чём кричат журавли…

Бездомные и обреченные?

В тихом селе Ак-Коба, где окрестные леса и луга традиционно служили домом для птиц, зверей и животных, развернулась настоящая драма. История эта началась с того, что земли, некогда принадлежавшие природе и ее обитателям, были выкуплены.

– На протяжении многих лет журавли выбирали эти угодья для откладывания яиц, выведения потомства и воспитания своих птенцов. Это было их место, их безопасное убежище, где они могли спокойно жить и продолжать свой род, – рассказывают местные жители. – Но пришло время, когда земли вдоль Катуни были куплены, и вместо естественного ландшафта появились заборы, ограждения, а вместе с ними – разрушение. По нашим дорогам начали ездить болотоходы, по реке с огромной скоростью и гулом проплывать катера.

Отчаяние и надежда

Новые владельцы, руководствуясь своими планами, решили огородить территорию, не задумываясь о том, что на ней находятся места гнездования редких и охраняемых журавлей. И вот, перед лицом безжалостной человеческой алчности, эти величественные птицы, символ надежды и долголетия, пришли к местным жителям с мольбой о спасении.

– Оставшись без дома, без возможности продолжить свой род, журавли оказались в безвыходном положении. Их инстинкт и вековая мудрость привели к единственному возможному спасению – к нам, к людям. К тем, кто еще помнит о связи с природой, кто способен к состраданию. И жители нашего села откликнулись, – говорит Раиса Ялбакова. – Я когда увидела их яйца у дороги, мне на душе плохо стало. Всю жизнь я любила природу, отец всегда нам рассказывал про животных. Было горько, что птицам деваться уже некуда. Мы с соседом Станиславом Кыпчаковым решили просто загородить дорогу.

Далее читайте в номере.

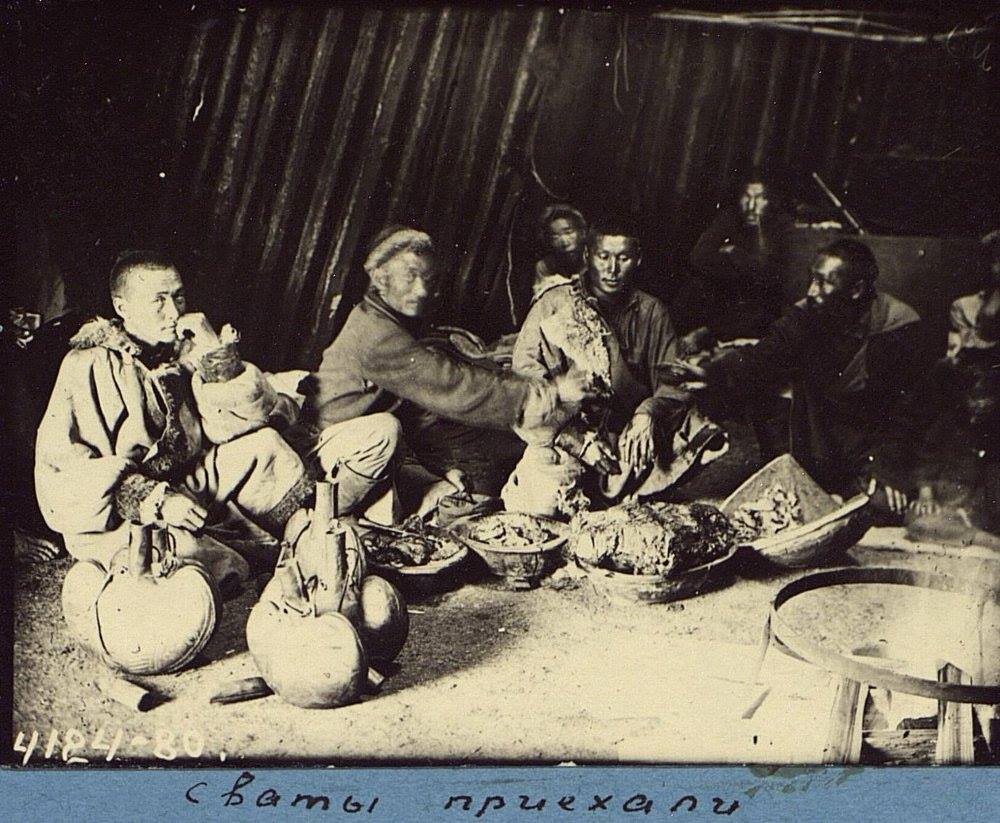

Традиции и обычаи. Калым и приданое

Далёкие предки алтайцев, племена объединения теле (гаогюй), при браках предоставляли каждому родственнику невесты возможность выбрать любого коня и, искусно оседлав, выехать на нем из забора. Усидевший на коне, оставлял его у себя, а упавший с коня выбирал себе другого. Обряд завершался, когда все родственники получили по лошади. Представляют большой интерес предания о калыме, бытовавшем «в ойратское время» – в период нахождения алтайцев в составе Джунгарского ханства в XVII–XVIII вв., записанные Л.П. Потаповым от стариков в разных местностях Горного Алтая. По преданию челканцев и тубаларов, в период господства джунгаров платили калым за невесту.

Но так как тогда не было денег, то калым исчисляли единицами счета домашнего скота – подо, или бодо. У челканцев в единицу «подо» входили долбленая лодка и сеть из кендыря (дикая конопля) длиною 3 аршина. Также к одному подо приравнивались две палочки (кый) длиной от груди до конца вытянутой руки взрослого мужчины, на которые нанизаны сушеные тушки зверька сыирган (сеноставка). Кроме того, единицу «подо» составляла берестяная коробка, наполненная колобками (токчок), приготовленными из толченого кедрового ореха, смешанного с толокном. Объем коробки значения не имел, а мерилом был ее вес. Вес колобков для одного «подо» должен был составлять столько, сколько мог поднять их в заплечной ноше сидящий человек, поднимаясь с земли на ноги, придерживаясь за топор, воткнутый в пень. Решето табаку также составляло «подо». Съедобные же корни, мясо зверей, кроме упомянутого сыиргана, в «подо» челканцев не входили. В уплату за калым у челканцев требовалось отдать три «подо»: 1) лодку с сетью; 2) сушеное мясо сеноставки; 3) колобки из кедрового ореха. Кроме того, зять обязывался доставлять систематически родителям жены мясо зверей, убитых им на охоте. Челканцы также утверждают, что «в ойратское время» у них не было обычая давать с невесткой приданое, что это обыкновение возникло недавно, т. е. уже в период подданства их России. У тубаларов единица «подо» аналогично была связана с определенными натуральными предметами, продуктами, идущими в уплату калыма. Таковыми являлись: 1) сушеное мясо сеноставки, нанизанное на палочки; 2) колобки из кедрового ореха; 3) снизки сушеных клубней кандыка и луковиц сараны. Здесь также зять был обязан добывать мясо зверей для тестя. Однако старики-тубалары утверждают, что у них «в ойратское время» существовал не только калым, но и приданое невесты (кыстын енчизи), состоявшее из мотыги-корнекопалки (озык), одежды, постели, посуды. Уплата калыма кореньями диких съедобных растений, по сообщению китайской летописи, существовала уже в VI в. среди уйгурского поколения Дубо, обитавшего между верховьями Енисея и оз. Косоголом. У Дубо богатые при свадьбе давали лошадей, а бедные приносили оленьи кожи и саранные коренья.

Далее читайте в номере.

Имидж-2025. Первый гастрофестиваль в Кастахте

В сельском клубе села Кастахта 21 сентября состоялся фестиваль национальной кухни «Кухня Уймонской долины». Это первый гастрономический фестиваль в нашем районе.

Для гостей были организованы музей «В нашей горнице», выставка «Овощной креатив», где были представлены поделки из овощей и фруктов, кулинарные мастер-классы, батлы, состязания по поеданию фастфуда, презентация национальных блюд, концертная программа, а также стол Дружбы.

В самом начале мероприятия Любовь Фоминцева рассказала о русской национальной кухне. Самое главное в русской избе – печка. Хорошая хозяйка должна была иметь лопату и ухват, чтобы приготовить еду. Любовь Ивановна показала, как пользовались такими инструментами, и объяснила для чего они необходимы. Посуда раньше была глиняная, нам показали чашки и копилку, сделанную в форме совы. Глиняную посуду передал в дар глава Усть-Коксинского сельского поселения Евгений Бескончин. Староста села Виталий Семенов передал в музей шкаф 1960-го года и тумбочки, изготовленные плотником Владимиром Колесниковым, ранее проживавшем в селе.

Была оформлена выставка ковров клуба «Дерюшка», мастером и руководителем которого является Екатерина Тимина. Рядом же располагалась выставка из овощей, представленная Тюгурюкским сельским Домом культуры.

– Рад всех видеть. Искренне надеюсь, что вам понравится сегодняшний праздник и кухни, которые мы собрали, – в начале мероприятия отметил глава Усть-Коксинского сельского поселения.

Национальной кухней называют набор блюд, который регулярно готовят жители данной территории. У каждого народа есть неповторимые, ароматно аппетитные блюда, которые готовят как в повседневной жизни, так и по торжественным случаям. Национальные кухни настолько смешались воедино, что трудно определить к какой национальной кухне относится ваше любимое блюдо. Например, знаменитые цыплята табака – блюдо грузинской кухни – являются любимыми на многих русских кухнях. А плов – национальное блюдо узбеков, туркменов, казахов – так прижился в России, что практически не одно русское застолье без него не обходится.

Конкурс презентаций национальных блюд оценивало жюри, в состав которого входили заместитель главы Усть-Коксинского сельского поселения Мария Богданова-Захарченко, специалист сельской администрации Раиса Ерлина, художественный руководитель Чендекского сельского Дома культуры Вера Кудрявцева. Жюри оценивали, как участник рассказал о блюде, музыкальное сопровождение, зрительное восприятие.

Далее читайте в номере.

Сельское хозяйство . Осенние заботы земледельцев

Возвращаясь с очередного редакционного выезда, по пути домой мы повстречали Леонида Казанцева. Тракторист рассказал нам, что он работает в ООО «Верхний Уймон» и едет с поля, где в данный момент полным ходом идёт уборка зерна.

Работники сельского хозяйства трудятся с раннего утра до позднего вечера. Осенние дни короткие и дождливые, поэтому надо успеть воспользоваться хорошей солнечной погодой.

Поля, где они трудятся, находятся вдоль Теректинского хребта. По его словам, на уборку урожая ежедневно выходят три комбайна, на которых трудятся Михаил Соломкин, Иван Золоедов и Михаил Рыжков. Вывозят зерно на КамАЗах Павел Чернов и Иван Вдовин.

– Сейчас убираем последнее поле, оно занимает 190 гектаров. В общем, объём полей на зерно у нас был где-то около 400 га. В этом году зерно хорошее, более-менее обработанное. Один склад уже под завязку полный. Второй сейчас забьём. Урожая нынче много, – рассказывает Леонид Петрович.

Так как у них хозяйство мараловодческое, то сеют в основном овёс, урожай которого в этом году лучше, чем в прошлом.

Далее читайте в номере.